아래는 한겨례 기사 중의 하나를 가져온 것인데 유통에 있으면 고객가치를 본사에서 직접 관리하는 것은 불가능하다. 결국 유통의 최전선에 있는 소매점들이 이런 역할을 해주는 것이다.

————————————————————————————————

인테리어도 세련됐다. 메뉴에는 카페 라떼도 카푸치노도 에스프레소도 있다. 테이크아웃도 된다. 외형만 보면 스타벅스와 크게 다를 것 같지 않다. 그런데 어쩐지, 나는 그 곳에서 ‘동네 다방의 향기’를 느꼈다. 동네 한 켠에 있는 한 커피전문점 이야기다.

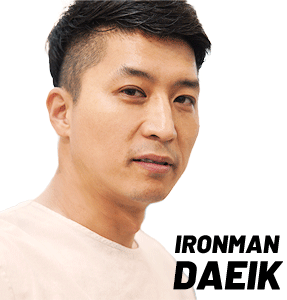

아니나 다를까. 그 향기의 실체는 금세 드러났다. 추위가 엄습하던 어느 날, 동행했던 동료 덕이었다. 지성으로나 인품으로나, 어느 모로 보나 어엿한 ‘동네 아저씨’ 풍인 그 동료의 말과 행동이 ‘다방 향기’의 근거였다. 커피를 주문하기 전, 그는 대뜸 입을 열었다.

“이 집 여사장님이 안 계신가? 일본에 갔나 보네. 요즘 바쁘시더라고. 아, 저기 계시구나. 머리 스타일이 바뀌어서 뒷모습으로는 알아보질 못했네. 사장님! 무슨 일 있으세요? 왜 머리가 바뀌셨지요?” ‘여사장님’의 근황을 속속 파악하고 있는 그 동료에게, 그 커피숍은 어떤 가치를 주는 곳이었을까?

여사장님 안 계신가?…왜 머리 바꿨죠?…, 시시콜콜

동료를 조롱 또는 비난하고자 이런 글을 쓰는 것은 물론 아니다. 어떤 상품의 특성은 그 상품이 고객에게 주는 의미, 즉 고객 가치 구성(customer value proposition; 고객 가치 제안, 고객 가치 명제라고도 해석됨)에 의해 결정된다는 이야기를 하고 싶어서다. 상품의 외형이 거의 같더라도, 고객 가치 구성이 다르다면 전혀 다른 상품일 수 있다는 것이다.

그 커피숍은 분명 스타벅스에 뒤지지 않는 인테리어와 메뉴를 지니고 있었다. 그러나 제공하는 고객 가치 구성은 완전히 달랐다. 커피나 인테리어는 오히려 부차적이었다. 주인과 손님 사이의 관계, 그게 매우 중요한 고객 가치 구성 요소 가운데 하나였다.

그런 점에서, 동네 다방과 그 커피숍은 매우 닮았다. 고객 가치 구성이 비슷했기 때문이다. 반면 그 커피숍과 스타벅스는 전혀 다른 상품이다. 전혀 다른 고객 가치 구성을 갖고 있었기 때문이다. 스타벅스에서는 바리스타와 손님 사이의 ‘관계’라는 고객 가치를 전혀 찾아볼 수 없다.

고객 가치 구성은 경영학 중 마케팅 분야의 주요 개념 중 하나다. 마케팅 이론의 대가인 필립 코틀러는 고객 가치 구성이란 ‘어떤 제품이 고객에게 제공하는 체험의 총합’이라고 정의하기도 했다. 제품을 그 자체의 재료와 포장으로 정의하지 말고, 고객 관점에서 정의하는 방법이다.

고객 가치 구성의 관점에서, 다방이라는 상품은 커피를 파는 곳만은 아니었다. 다방이 고객에게 주는 가치는 커피 그 이상의 그 무엇이었기 때문이다. 때로는 다방 주인이나 종업원과 손님과의 관계였다. 또는 누구도 알지 못하는 오래된 친구끼리만의 ‘아지트’라는 그 느낌이었다. 어떤 경우에는, 고된 군대 생활 중 잠깐 외출해 여자친구를 만났던, 그 꿀맛 같은 추억이었다.

가는 발길 붙잡고 ‘인심’까지 테이크아웃

고객 가치 구성은 마케팅 전략 수립 때 매우 중요하다. 제품 자체에 매몰되지 않고, 소비자의 마음을 사로잡기 위한 가치를 생각해 적극적으로 구성하는 전략을 펼칠 수 있기 때문이다. 같은 커피를 팔더라도, 과거 다방의 체험을 그리워하는 소비자 군집을 목표고객 삼아 ‘다방식 체험’을 구성해 볼 수도 있는 것이다. 그게 바로 그 커피전문점이었다. 물론 진정한 커피 맛을 아는 커피애호가 군집을 목표고객 삼아 커피전문점 중심의 가치 구성을 해 볼 수도 있다.

문득 스타벅스의 경영전략이 떠올랐다. 스타벅스의 창업자 하워드 슐츠도 늘 주장했다. ‘스타벅스는 커피를 파는 곳이 아니라 문화적 체험을 파는 곳’이라고 말이다. 그 고객 가치를 적극적으로 구성해, 사업에 성공했고 글로벌기업이 됐다. 아뿔싸. 우리네 동네 다방들은, 스타벅스의 선진적 경영 기법을 수십 년 전부터 이미 체득해 실천하고 있었다. 커피 대신 체험을 팔고 있었던 것이다.

시간이 많지 않아 주어진 커피를 못다 마신 채 자리를 뜨려는데, ‘사장님’의 인심이 우리를 다시 붙잡았다. “커피 한 잔 더 드리려고 했는데, 벌써 가세요? 한 잔 테이크아웃 해 드릴게요. 가져가서라도 더 드세요.” 문득 삶은 달걀과 빵을 서비스로 내오고 싸 주기까지 하던, 그 옛날 동네 다방, 부대 앞 다방의 인심이 떠올랐다. 그 커피전문점은 ‘다방’이었다. 경영학의 잣대로 들여다 보면, 분명 그랬다.