[Cover Story] 패스트 패션 SPA의 원조 기업 H&M

디자인·품질과 함께 합리적 가격 추구 3가지 요소의 균형과 다양성 중시

가장 큰 장점은 ‘모두를 위한 패션’ 폭넓은 스타일로 다수를 만족시켜

‘자라’는 속도, ‘유니클로’는 기능··· H&M은 디자인+가격이 핵심

- ▲ 칼 요한 페르손 H&M 사장. / 윤형준 기자

요즘 소비자들은 어떤 제품을 사기 전에 꼭 인터넷에서 리뷰를 찾아 읽어본다. 디자인, 내구성 등 여러 가지 항목이 있지만, 그 가운데 반드시 찾아 읽는 것이 바로 ‘가성비’다. ‘가격 대비 성능 비율’이란 말의 준말이다. ‘돈값을 못한다’ ‘가격 거품이 붙었다’라고 평가받는 제품은 여지없이 장바구니에서 빼 버린다.

그렇다면 옷 중에선 어느 브랜드가 가성비가 높을까. 요즘 한창 뜨는 패스트 패션 브랜드가 대표적일 것이다. 자라, H&M, 유니클로 같은 곳이다.

전통적인 패션업체들은 당연히 이들을 삐딱하게 본다. 200년 전통의 미 의류업체 브룩스 브러더스의 델 베키오 사장은 최근 위클리비즈와 인터뷰에서 “패스트 패션 옷들은 모두 일회용품”이라고 혹평했다. “두세 번 입고 나면 형태가 변하거나, 금세 유행에서 뒤떨어지기 때문에 오래 입기 어렵다”는 것이다.

최근 H&M 칼 요한 페르손 사장(CEO)을 스웨덴 스톡홀름 본사에서 만나 델 베키오 사장의 견해를 전하니 그는 정색하면서 말했다.

“저도 패스트 패션이라는 단어가 부정적인 의미로 받아들여지는 측면이 있다는 걸 잘 알고 있습니다. 그러나 이렇게 생각해 봅시다. 패스트 패션이라는 단어는 ‘빠르게 대응한다’는 뜻에서 나온 것이지, ‘빨리 생산해서 빨리 갖다버리는’ 모델은 아닙니다. 단지 저희의 대응 방법이 빠른 것이지 쓰레기를 양산하는 게 아닙니다.

또한 패스트 패션이 품질의 저하를 의미하는 것도 아닙니다. 저희의 브랜드 모토는 ‘최고의 가격에 제공하는 패션과 품질(fashion and quality at the best price)’입니다. 이는 ‘비용 대비 가치(value for money)’라는 의미를 가지고 있는데요. 저희는 가격에 비해 우수한 원단, 디자인, 재봉선의 품질을 보장하기 위해 항상 노력하고 있습니다.”

H&M은 자라에 이어 세계에서 둘째로 큰 패스트 패션 브랜드로 지난해 매출이 약 21조원에 달했다. 페르손 사장은 창업자의 손자로 2009년부터 CEO를 맡아 왔다.

그의 말에 드러난 것처럼 H&M은 기업의 모토 자체가 ‘가성비’다. 1947년 설립돼 자라나 유니클로보다 역사가 깊은 이 회사는 SPA(제조·유통 일괄형 의류)의 원조 격이다. 생산부터 판매까지 직접 관리하면서, 불필요한 유통 단계를 줄이고, 원자재를 적기에 대량 구매하는 방식으로 원가를 절감한다. 이런 요소가 가격에 반영돼, 소비자는 백화점 옷보다 훨씬 싼 값에 옷을 살 수 있다.

―자라는 패셔너블하고 유니클로는 베이직합니다. H&M은 그 특징이 뚜렷하지 않고 어중간한 것 같습니다.

“저희 제품의 가장 큰 장점은 ‘모두를 위한 패션’이라는 점입니다. 저희 매장에서는 청바지부터 정장까지, 어린아이부터 성인까지 폭넓은 스타일을 제안합니다. H&M의 콘셉트가 불명확하다고 했지만, 이는 H&M이라는 브랜드 하나만 놓고 평가한 관점인 듯합니다. H&M은 총 6개의 하위 브랜드를 함께 운영하고 있는데, 예컨대 COS는 H&M보다 최신 유행을 반영한 브랜드이고, 칩먼데이는 청바지에 특화된 스트리트 브랜드입니다. 이처럼 H&M은 오히려 폭넓다는 것이 장점이라고 생각합니다.

이 세상에 좋은 디자인을 가진 패션 브랜드는 참 많습니다. 좋은 품질, 좋은 가격을 제공하는 브랜드도 많습니다. 그러나 저희는 패션과 품질, 합리적인 가격이라는 3가지 요소의 균형을 중시합니다. H&M의 비즈니스 모델은 ‘균형과 다양성’입니다.”

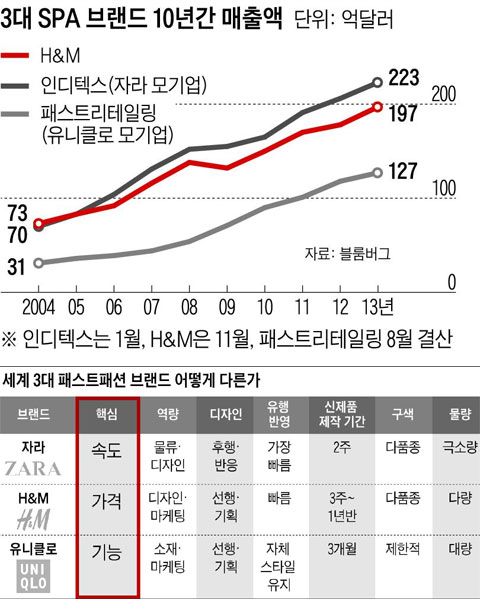

H&M과 자라, 유니클로의 전략은 저마다 다르다. 핵심 전략을 한마디로 표현하면 자라는 ‘속도’, H&M은 ‘가격’, 유니클로는 ‘기능’이라고 홍성태 한양대 교수는 설명했다

자라는 매장에서 직원들이 돌아다니면서 고객이 입은 옷이 무엇인지 관찰하고 자사 제품에 대한 느낌도 묻는다. 예를 들면 막 피팅 룸을 다녀온 고객에게 ‘팔뚝 부분이 세게 조이진 않나요?’ ‘바지가 짧다고 느끼진 않나요?’라고 묻는다. 고객의 답변은 사내 시스템을 통해 스페인 본사의 디자이너 400명에게 전달된다. 자라의 신제품 제작 기간은 2주이다. 유행을 거의 실시간으로 따라잡는 것이다.

유니클로의 핵심 역량은 소재 개발이다. 유니클로는 옷을 생필품으로 본다. 그래서 디자인보다는 기능에 초점을 맞춘다. 대표적인 것이 발열 내복인 히트텍이다.

H&M의 스타일은 딱 이 중간쯤 된다. 자라만큼 최신 유행을 반영하진 않지만, 유니클로만큼 무덤덤하지도 않다. 신제품 제작 기간은 빠르면 3주로 자라보다는 더디지만, 유니클로의 분기(分期)보다는 잦다. 가격은 자라와 비교하면 싸고, 유니클로와 비슷하다.

요즘 선도적 혁신을 찬양하는 메아리가 울려 퍼지고 있긴 하지만, 여전히 산업계의 대부분은 ‘가성비’의 법칙에 지배된다. 혁신적인 새 시장을 만드는 것은 신기술이지만, 대중시장을 만드는 것은 경제적인 가격이 매겨진 상품이며, 최고 품질은 아니지만 가격 대비 가치로 따졌을 때 타의 추종을 불허하는 상품이 시장을 키우고 최후에 웃는다(콘스탄티노스 마르키데스의 ‘패스트 세컨드’). H&M은 그 대표적인 사례로 볼 수 있다.

- ▲ 사진= H&M 그래픽=정인성 기자

그럼 H&M이 자랑하는 ‘가성비’의 원천은 무엇일까? 물론 대량 생산에 따른 규모의 경제다. 생산 원가를 낮춰 가성비를 뽑아내는 전략은 H&M뿐 아니라 일반적인 제조업체라면 누구나 할 수 있는 일이다. 문제는 이렇게 대량으로 만든 제품을 제때 많이 팔 수 있는가에 달렸다. 제품이 팔리지 않으면 재고가 쌓이고, 재고를 처리하기 위해 할인 판매를 해야 하며, 이로 인해 브랜드 가치가 떨어지는 악순환이 시작된다.

H&M의 노하우는 바로 이 지점에서 나온다. H&M은 미리 만들어 둔 제품을 제값 받고 제때 파는 3가지 핵심 역량을 갖췄다. 다음 시즌의 트렌드를 예측하는 기획력, 판매를 활성화하는 매장 운영 능력, 신선함을 제공하는 마케팅 능력이 그것이다.

- ▲ H&M은 매년 유명 디자이너와 협업해 생산한 제품을 한정 판매하는 방식으로 소비자들 관심을 끌어모았다. ①2007년 이탈리아 디자이너 로베르토 카발리와 협업한 여성용 원피스. ②2009년 구두 디자이너로 유명한 지미 추와 협업한 제품. ③2009년 영국 패션 디자이너 매튜 윌리암슨이 디자인한 여성용 원피스와 스카프./H&M 제공

기획력: 60년 경험으로 트렌드의 ‘감’을 잡는다

H&M은 일반 의류업체와 마찬가지로 6개월 전에 옷을 만들어 시즌 중에 매장으로 뿌린다. 즉, 선(先) 기획, 후(後) 생산·유통을 하는 것이다. 제품의 80%는 이렇게 미리 만들어진다. 이번 달에 나온 제품은 6개월 전에 기획한 제품인 셈이다. 자라처럼 유행을 반영해 짧게는 3주 만에 내놓는 제품도 있지만, 그 비중은 20% 정도밖에 안 된다.

H&M이 자라에 비해 트렌드 예측력이 더 필요한 이유다. 하루가 멀다고 바뀌는 유행을 어떻게 6개월 전에 예측할까? 페르손 사장은 그 비결로 ’60년 경험’을 꼽았다.

―어떻게 다음 시즌 트렌드를 예측하시나요?

“H&M은 길게는 1년 반(일반 디자이너 브랜드처럼), 짧게는 3주(자라처럼) 준비 기간을 두고 제품을 만들어냅니다. 저희의 강점은 이 두 가지 모델이 유기적으로 움직이면서 서로 보완하고 있다는 점입니다. 예컨대 유행을 잘 타지 않는 제품이나 아동복은 선 기획에 적합합니다. 그러나 한편으로는 빠른 대응도 하고 있습니다. 예상치 못했던 아이템이 뜬다면, 3주 만에 내놓는 겁니다.

선 기획을 할 때 가장 중요한 건 ‘데이터와 감각’입니다. 만약 내년에 빨간색 미니스커트가 크게 유행할 것이라는 정보가 있으면, 디자인 팀에서 정보의 진위를 파악하고, 사전에 비슷한 유행이 불었을 때 팔린 양이 얼마나 되는지 알아보고, 향후 판매량을 예측하는 식입니다. 또 하나는 감각인데, 경험 많은 디자이너라면 ‘이게 뜬다’ 싶은 게 있을 것이고, 그 감각을 믿고 밀어붙이는 겁니다. 디자이너나 바이어 모두 감각이 있어야 합니다.”

―’감각’에 의존하기에는 H&M이 너무 큰 브랜드가 아닌가요?

“잘 맞는 팀과 일하면서 경험을 쌓으면 실패를 줄일 수 있습니다. 저희는 SPA 브랜드 가운데 가장 오래된 역사를 가지고 있습니다. 60년 이상 쌓인 경험 덕분에, 각 팀이 무슨 일을 해야 하는지 잘 알고 있습니다. 예컨대 경험 많은 바이어는 ‘어떤 원단이 뛰어난 원단인지’ 한눈에 알아볼 수 있습니다. 또 ‘어디서 구매해야’ 가장 저렴한 가격에 살 수 있는지도 잘 알고 있습니다. 매장에서는 ‘어떤 제품이 잘 팔릴지’ 빠르게 예측하는 것이 중요합니다. 경험 많은 매니저는 고객들의 반응에 맞춰 발 빠르게 추가 물량을 요구하거나 빨리 할인 품목을 정해서 해당 재고를 처리할 수 있습니다. 이 모든 것은 위로부터 내려가는 경영적 지시로는 이뤄지기 어렵습니다. 현장에서 가장 바른 판단을 해야겠지요. 이런 과정이 시간이 흐르면서 경험으로 축적돼 지금에 이르게 됐습니다.”

매장 운영: 고객이 입어본 옷을 다시 진열하는 속도에 매출이 좌우된다

옷 장사가 망하는 가장 큰 이유는 재고 때문이다. H&M은 재고를 최소화하는 노하우가 많다. 베인앤컴퍼니 코리아 송지혜 파트너는 “H&M은 매장의 효율적 관리 측면에서 3대 SPA 중 가장 앞선다”고 말했다. H&M은 5가지 원칙을 가지고 매장을 운영한다.

①매장 크기로 압도한다. H&M은 특정 국가에 처음 진출할 때는 지역 최고 번화가에 다른 브랜드보다 훨씬 큰 매장을 짓는다. 2000㎡(약 600평) 이상이 기준이다. 이런 대형 매장은 지역의 랜드마크가 돼 홍보 효과도 누릴 수 있다. 예컨대 2010년 명동 눈스퀘어에 입점한 H&M 매장은 같은 빌딩의 자라 매장보다 2배 가까이 크다.

②소비자가 피팅룸으로 많이 가지고 들어간 옷은 현재 가장 유행하는 제품이란 뜻이다. 구매로 이어지지 않았다고 해도, 다른 소비자는 얼마든지 그 상품을 살 수 있다. 그런 옷을 얼마나 빨리 다시 진열대에 진열하느냐에 그날 매출이 달려 있다고 해도 과언이 아니다. H&M은 이 속도가 가장 빠르다는 평가를 받는다.

③옷의 전시·연출을 전담하는 인력을 매장당 2명 이상 배치한다. 1명은 외부 창문 디스플레이, 다른 1명은 실내 제품 디스플레이를 담당하는 식이다. 보통 의류업체는 본사에서 시즌별 전시 매뉴얼을 만들어 각 매장에 배포하는 식인데, 매장마다 2명씩 두는 것은 이례적이다. H&M은 또 2주에 한 번씩 매장 디스플레이를 바꾸는데, 매우 빠른 교체 주기이다.

④H&M 매장은 매장 내 사인이나 포스터가 눈에 띄고 알기 쉽게 표시돼 있어 피팅룸이 어디고, 이 제품 가격이 얼마이고, 기획상품은 어디 있는지 쉽게 알 수 있다. 페르손 사장은 “고객이 궁금해하기 전에 먼저 정보를 전달하면, 고객은 직원을 부를 필요가 없고, 직원은 그 시간에 다른 업무를 처리할 수 있다”고 말했다.

⑤매장 자체를 재고 창고로 쓴다. H&M은 모든 스타일의 모든 사이즈를 전부 진열대에 올려놓는다. 굳이 직원을 불러 ‘사이즈를 달라’고 요청할 필요가 없다.

마케팅: ‘샤넬이 싸다’는 아이디어가 고객을 줄 세웠다

송지혜 파트너는 “요즘 패션계의 대세는 ‘저렴하면서 세련된(cheap & chic)’인데, H&M은 이 부분의 니즈를 가장 정확히 읽고 있다”고 말했다. 디자인이 별로인데 가격만 저렴하면 시장 옷과 다를 바 없지만, 디자인도 제법 괜찮다. H&M은 패션 브랜드로서는 거의 유일하게 신제품이 나올 때 매장 앞에 고객이 줄을 서게 만든다. 2013년 11월 명동 매장 앞에도 600명이 줄 서서 기다렸고, 26시간 기다린 고객도 있었다.

명품 브랜드와 컬래버레이션이 그 비결이다. H&M은 2004년 샤넬의 수석디자이너였던 칼 라거펠트를 시작으로, 스텔라 매카트니, 지미 추, 소니아 리키엘 등 유명 디자이너와 협업을 이어오고 있다. 소비자에게 의외성과 신선함을 제공해 브랜드를 각인시키는 ‘미디어 버즈’ 전략이라고 볼 수 있다.

―어떻게 컬래버레이션 프로젝트를 시작하게 됐나요?

“처음 기획할 당시에는 ‘고객에게 주는 크리스마스 선물’이라는 콘셉트였습니다. 여러 가지 방안이 논의됐지만, 무엇보다도 고급스러운 디자인을 합리적인 가격에 내놓는다면 굉장히 특별할 것이라는 결론이 나왔죠. 우리는 고객들 입에서 ‘오, 뜻밖인데’라며 놀랄 만한 디자이너가 누구일까 고민했습니다. 결국 칼 라거펠트에게 연락을 했습니다. 그는 생각이 열려 있는 사람이었습니다. 첫 번째 통화에서 바로 ‘예스’라고 하더군요.”

―명품 브랜드는 보통 희소가치를 중시하는데, 라거펠트가 어째서 대중 브랜드인 H&M과 협업하겠다고 했을까요?

“저희는 당시 이 프로젝트를 ‘하이 패션의 민주화’라고 불렀는데, 그는 이 아이디어를 정말 마음에 들어 했습니다. 저희와 컬래버레이션을 한 디자이너들 모두 이 아이디어를 좋아했고, 몇몇 디자이너는 저희에게 먼저 제의한 적도 있습니다.

저희 프로젝트는 패션과 디자인이 ‘가격’에 좌우되는 문제가 아니라는 것을 보여주고, 저희의 비즈니스 콘셉트를 가장 잘 표현하는 방법이라고 생각합니다.”

홍성태 교수는 “칼 라거펠트의 디자인을 H&M이 내놓았을 때 소비자들은 ‘H&M이 예쁘다’라고 생각하기보다는 ‘샤넬이 싸다’고 느꼈을 것이다. ‘샤넬을 가질 수 있다’는 마음가짐 때문에 밤새 줄을 선 것”이라고 말했다.